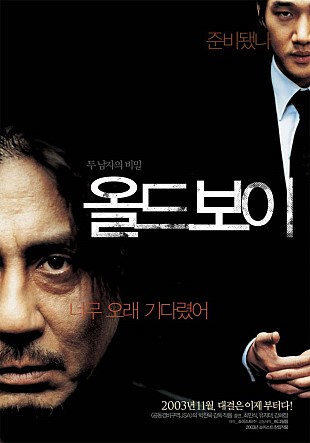

한국 영화 ‘올드보이’는 단순히 "잘 만든 영화" 그 이상이다. 2003년 개봉 당시엔 충격 그 자체였고, 20년이 지난 지금까지도 여전히 회자된다. 이 영화가 칸 영화제를 뒤흔들었고, 전 세계 평론가들이 주목했던 이유는 과연 뭘까? 단순한 반전 때문일까? 자극적인 연출 때문일까? 아니면 그 이상? 이 글에선 ‘올드보이’가 어떻게 상업성과 예술성을 동시에 거머쥘 수 있었는지를, 감독의 철학, 스토리 구조, 연출 스타일을 중심으로 풀어본다. 무겁고 어두운 이 영화가 어떻게 그렇게도 널리, 그리고 오래 사랑받았는지—그 이유를 천천히 짚어본다.

박찬욱 감독, 잔혹함을 예술로 바꾼 사람

박찬욱이라는 이름 앞엔 늘 ‘스타일리스트’라는 수식어가 따라붙는다. 그런데 올드보이를 보면, 그 스타일이 단순히 멋으로 머무는 게 아니라는 걸 알 수 있다. 이 영화는 폭력과 고통, 침묵과 분노가 끊임없이 뒤엉킨다. 그런데 이상하게도, 그 모든 게 과하지 않다. 잔인한 장면도 분명한데, 그걸 예쁘게 포장하거나 감추지도 않는다. 대신, 냉정할 만큼 절제된 톤으로 이야기를 이끌어간다.

15년 동안 감금된 오대수의 이야기는, 어떻게 보면 불합리하고 황당하다. 그런데 박찬욱은 이를 진짜처럼 설득했다. 우리가 믿게 만들었다. 오대수의 폐쇄된 공간, 먹는 음식, 보는 TV 프로그램, 단조로운 생활 속에서 박 감독은 철저하게 ‘감정이란 걸 지워냈다’. 대신, 관객이 느끼도록 만들었다. 억지 감정을 끌어내지 않으면서도 그 감정을 피해갈 수 없게 했다.

특히 인물들의 침묵을 연출하는 방식은 인상적이다. 대사는 없지만, 공기는 무겁고 장면은 말하고 있다. 그게 박찬욱 방식이다. 눈앞에서 무슨 일이 벌어지는지를 보여주는 게 아니라, 관객 스스로 그 의미를 찾게 만든다.

왜였는가, 그 질문이 만든 몰입

이 영화는 복수극처럼 보이지만, 사실상 미스터리다. 그리고 그 미스터리의 핵심은 “누가?”가 아니라 “왜?”다. 오대수는 누가 자신을 가뒀는지보다, 왜 자신이 그런 일을 당했는지에 집착한다. 그 질문 하나가 영화 전체를 끌고 간다.

여기서 중요한 건, 관객도 오대수와 똑같은 위치에 놓인다는 점이다. 관객은 그와 함께 상황을 처음 겪고, 처음 분노하고, 처음 의심하고, 마지막엔 같이 무너진다. 영화는 관객에게 어떤 정보도 미리 주지 않는다. 오대수가 모르면, 관객도 모른다. 그래서 이 영화는 단순한 관람이 아니라 하나의 ‘체험’이 된다.

후반부 반전이 던지는 충격은 단순한 스토리 장치가 아니다. 인물의 동기, 그 오랜 시간, 잔혹한 선택들이 다 연결되어 있어야 가능한 반전이다. 이우진이라는 캐릭터는 그저 악당으로만 소비되지 않는다. 그의 계획, 상처, 복수 역시 오대수의 그것만큼이나 무겁다.

그래서 ‘올드보이’는 선악이 분명하지 않다. 착한 사람도 없고, 완전히 나쁜 사람도 없다. 그저 어떤 상처를 가진 사람들이 서로를 망가뜨리고 있을 뿐이다. 관객은 그 지점에서 불편해지고, 그 불편함은 오히려 이 영화를 오래도록 기억하게 만든다.

스타일, 액션, 그리고 공간의 힘

‘올드보이’ 하면 떠오르는 장면 중 하나는 복도 액션이다. 좁은 복도, 한쪽 방향으로만 움직이는 화면, 숨도 못 쉬게 몰아붙이는 박진감. 그런데 이 장면은 단순한 액션이 아니다. 15년의 고립을 깨고 나온 인간이 처음 세상과 부딪히는 순간이다. 싸우는 게 아니라, 몸을 밀어 넣는 거다. 살아남으려는 몸부림 그 자체다.

박찬욱은 이 장면을 롱테이크로 찍었다. 편집 없이, 숨 돌릴 틈 없이. 이 연출은 관객에게도 고통을 안긴다. 마치 우리가 그 복도에 같이 갇힌 것처럼. 그런 식으로, 박 감독은 ‘시각적 고통’을 설계한다.

색채도 빼놓을 수 없다. 이 영화에선 붉은색, 파란색, 녹색이 자주 쓰인다. 붉음은 분노와 위험, 파랑은 고립과 슬픔, 녹색은 묘한 안정감과 혼란을 상징한다. 색이 장면을 주도한다. 감정을 대신한다.

음악과 소리의 활용도 정교하다. 대사가 없는 장면에서 울려 퍼지는 클래식 음악, 혹은 완벽한 정적. 그 정적은 오히려 소리보다 더 크다.

올드보이의 공간들은 인물의 심리와 맞물린다. 감금된 방, 낯선 호텔, 좁은 엘리베이터. 이 공간들 하나하나가 오대수라는 인물의 상태를 비춘다. 박찬욱은 공간을 통해 인물을 말한다. 그래서 화면은 멋있기만 한 게 아니라, 항상 의미를 가진다.

‘올드보이’는 쉽게 소비되는 영화가 아니다. 보고 나서 "와, 대박" 하고 끝나는 영화도 아니다. 되씹게 된다. 몇 날 며칠 동안 머리에서 떠나지 않는다. 이건 단지 반전이 충격적이어서가 아니다. 이 영화는 ‘왜 사람은 상처를 지우지 못하는가’, ‘복수란 무엇인가’, ‘진실을 안다는 건 어떤 대가를 요구하는가’ 같은 무거운 질문들을 던진다.

그리고 그런 질문들을 무겁게 하지 않는다. 장르영화의 형식을 빌려, 대중적으로 풀어낸다. 이건 아무나 할 수 있는 일이 아니다. 그래서 박찬욱은 특별하고, ‘올드보이’는 고전이 되었다.